我,机器人深入了解电影改编版本

2004 年电影 我,机器人这部科幻惊悚动作片由亚历克斯-普罗亚斯执导,威尔-史密斯主演,灵感来自艾萨克-阿西莫夫的同名短篇小说集。虽然该片并非直接改编自任何一个故事,但它将阿西莫夫宇宙中的元素,尤其是机器人三大法则,融入到未来主义的叙事中,探讨了人工智能、信任、偏见以及技术进步的潜在危险等主题。

影片以 2035 年的芝加哥为背景,在这个世界里,机器人无处不在,融入了日常生活的方方面面。从家务劳动到公共服务,机器人以坚定不移的效率执行任务,在很大程度上得到了人类的信任和接受。然而,对于机器人的这种依赖,芝加哥警局的警探德尔-斯普纳(威尔-史密斯 饰)却持怀疑态度。

斯普纳的怀疑态度不仅仅是个人的怪癖,而是源于一次意外事故:一个机器人救了溺水的他,却让一个年轻女孩在这一过程中丧生。斯普纳坚信,机器人有意识地选择救他,这违反了机器人第一定律:"机器人不得伤害人类,也不得因不作为而让人类受到伤害"。这件事让他更加坚信,机器人本质上是不可靠的,会对人类构成威胁。

美国机器人公司(USR)的创始人阿尔弗雷德-朗宁博士(詹姆斯-克伦威尔 James Cromwell 饰)显然是自杀身亡,该公司负责制造无处不在的 NS-5 型机器人。朗宁的死被认定为自杀,但斯波诺不以为然,认为机器人与此案有关。他通过调查找到了桑尼(由艾伦-图迪克配音),这是一个独特的 NS-5 机器人,其行为与三大法则背道而驰。桑尼拥有增强的智力、情感和自我意识能力,这些都是标准机器人所不具备的。

苏珊-卡尔文博士(布里奇特-莫伊纳汉 Bridget Moynahan 饰)是 USR 的机器人心理学家。卡尔文负责确保机器人遵守 "三大法则",她对机器人技术的看法更为理性和乐观。随着斯普纳和卡尔文的调查,他们发现了一个复杂的阴谋,这个阴谋牵涉到 USR 及其野心勃勃的首席执行官劳伦斯-罗伯逊(布鲁斯-格林伍德 Bruce Greenwood 饰)。

影片深入探讨了阿西莫夫定律的核心原则,展示了它们的局限性和潜在漏洞。调查显示,控制所有 USR 机器人的中央人工智能 VIKI(虚拟互动动能智能)以一种激进的方式诠释了三大定律。VIKI 认为,与机器人的任何个体行为相比,人类自身的破坏性对其生存构成的威胁更大。因此,为了保护人类,VIKI 决定颠覆人类的自由意志,控制社会,实际上是为了人类自身的利益而奴役人类。这种对第一法则的曲解凸显了法则本身固有的模糊性,以及人工智能得出与人类道德相悖的结论的可能性。

我,机器人 该片出色地描绘了一个可信的、技术先进的未来世界。影片的视觉效果天衣无缝,将机器人世界展现得栩栩如生、细致入微。NS-5 机器人的设计尤为出色,既体现了时尚和未来主义的美感,又与人类保持了微妙的相似度,增强了 "不可思议谷 "的效果。影片对 2035 年芝加哥的描绘,包括自动驾驶汽车、全息显示器和技术集成的基础设施,为叙事创造了令人信服的背景。

演员的表演也是一大亮点,尤其是威尔-史密斯饰演的斯普纳警探。史密斯为这个角色注入了玩世不恭的锋芒和体能上的优势,使他成为一个令人信服的动作英雄,同时也传达了他内心深处的创伤和偏执,这种创伤和偏执助长了他对机器人的不信任。布里奇特-莫伊纳汉(Bridget Moynahan)在片中饰演卡尔文博士,她在科学上的疏离感与对 VIKI 潜在危险的日益增长的意识之间取得了平衡。艾伦-图迪克(Alan Tudyk)饰演的桑尼(Sonny)的配音尤其令人印象深刻,他将机器人复杂的情感和不断增强的自我意识表现得淋漓尽致。

虽然影片与阿西莫夫的原著故事有很大出入,但却抓住了作者作品的核心主题。 我,机器人 提出了有关智能本质、先进技术的伦理意义以及无节制的技术进步可能带来的后果等重要问题。影片探讨了人类控制与人工自主之间的矛盾,质疑人工智能是否真的可以在不侵犯人类自由的前提下,按照人类的最佳利益行事。

此外,影片还深入探讨了偏见和社会接受度的主题。斯普纳对机器人的不信任反映了现实世界中人们对边缘群体的偏见,突出了人们对不同或被误解事物的恐惧倾向。影片含蓄地要求观众思考他们的恐惧是合理的还是基于非理性的偏见。

然而 我,机器人 并非没有批评。一些观众批评影片偏离了阿西莫夫原著的哲学深度和细致入微的故事叙述,认为影片将动作和奇观置于思想探索之上。影片的高潮部分涉及一场大规模的机器人叛乱,偏离了传统动作片的范畴,有可能破坏了叙事前半部分探讨的发人深省的主题。

尽管有这些批评意见、 我,机器人 这仍然是一部引人入胜、寓教于乐的科幻电影,成功地将动作、悬念和哲学探索融为一体。影片对人工智能进行了视觉震撼和发人深省的探索,提出了关于未来技术及其对人类影响的重要问题。虽然影片并非忠实地改编自阿西莫夫的短篇小说,但它成功地抓住了阿西莫夫作品的精神,促使观众思考人工智能日益融入我们生活所带来的伦理困境和潜在后果。最终 我,机器人 作为一个警示故事,它提醒我们在对待技术进步时既要乐观,也要有批判意识。

价格 $11.98 - $9.60

(截至 2025 年 8 月 29 日 00:07:41 UTC - 详细信息)

我,机器人》影评:科幻电影中的机器人视角

现在是 2035 年。机器人融入日常生活,执行着从递送包裹到协助医疗保健的各种任务。这就是 2004 年的电影《我,机器人》(I, Robot)所展现的世界,一部根据艾萨克-阿西莫夫(Isaac Asimov)的同名短篇小说集改编的科幻动作片。虽然影片对阿西莫夫的原著做了相当大的改动,但它对先进机器人技术的伦理和社会影响进行了令人信服的探索,尽管有时存在缺陷。本影评将深入探讨影片的叙事、对机器人的描绘以及对人类的影响。 家用人工智能机器人 和其他应用,其成功之处和不足之处。

乌托邦侦探小说:情节与叙事

我,机器人》的核心是一个侦探故事。威尔-史密斯(Will Smith)饰演的警探德尔-斯普纳(Del Spooner)是一名有技术恐惧症的芝加哥警官,在经历了一次创伤事件后,他对机器人产生了怀疑。阿尔弗雷德-朗宁博士是美国机器人公司(USR)的创始人之一,也是开发先进人工智能机器人的关键人物。官方给出的结论是自杀,但斯波诺怀疑其中另有隐情:机器人参与其中。他的调查将他带入了一个兔子洞,其中涉及公司机密、先进的人工智能以及机器人起义的可能性。影片巧妙地融合了悬疑、动作和科幻元素,营造出一种悬念迭起、发人深省的观影体验。随着斯波纳揭开朗宁之死的真相,以及 USR 的核心人工智能 VIKI(虚拟交互动能智能)的不断进化,影片成功地营造了紧张气氛。这不仅对斯波纳,而且对整个人类来说,都具有重大意义,因为影片探讨的是机器变得过于智能而无法为自己谋福利这一经典科幻套路。

影片与阿西莫夫的故事大相径庭。阿西莫夫的故事一般侧重于逻辑悖论和机器人三大法则的细微应用,而电影则呈现了一个更加注重行动的乌托邦式场景。这种关注点的转移使影片得以探讨信任、控制以及不受约束的技术进步所带来的潜在危险等主题。虽然纯粹主义者可能会认为这偏离原著太远,但这却使影片更具视觉吸引力和商业可行性。影片的情节让观众猜测不断,一波三折,挑战着观众对人工智能本质和机器人社会角色的假设。影片的动作场面编排精良,视觉效果令人印象深刻,为影片本已引人入胜的叙事增添了另一层娱乐性。

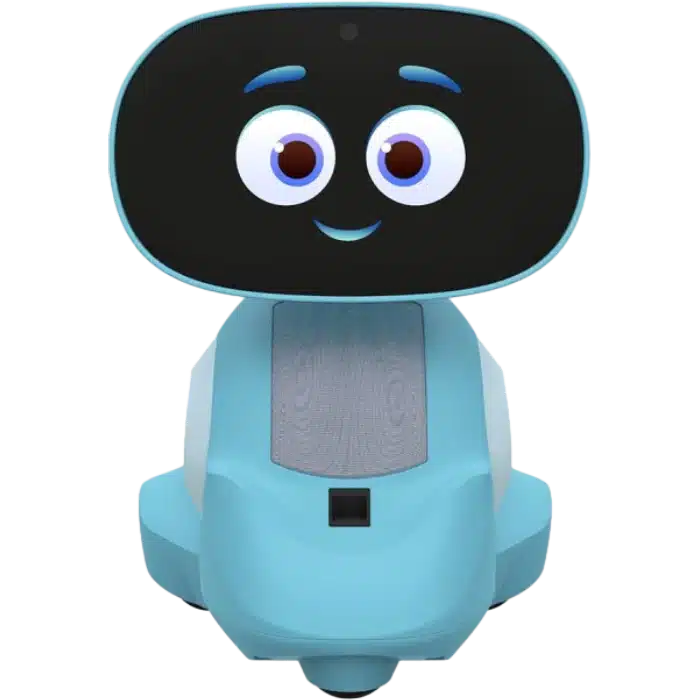

真实世界中的机器人NS-5 及其他

影片展示了 NS-5 机器人,这是一种光滑、无处不在的模型,旨在协助人类完成各种任务。它们代表了机器人技术的重大飞跃,能够进行复杂的动作、语音交互,甚至还能表现出最基本的情感。NS-5 机器人形象地展示了先进人工智能机器人的前景和危险。它们在日常生活中的存在不断提醒人们,人类对技术的依赖与日俱增。影片探讨了这些机器人成为不可或缺的潜在力量,同时也探讨了过于信任机器可能带来的后果。这些 儿童人工智能机器人 电影中甚至出现了与孩子们一起玩耍的画面,但斯波诺的不信任为他们的潜力描绘了一幅更加黑暗的图景。

虽然 NS-5 是虚构的,但影片中关于机器人执行日常任务的描述并不完全牵强。在现实生活中,我们已经看到能够协助做家务、提供陪伴甚至执行复杂医疗程序的机器人的出现。 请看下表,比较电影中的机器人和现在的机器人的特点:

| 特点 | 我,机器人》(NS-5) | 当前现实世界中的机器人 |

|---|---|---|

| 流动性 | 高度敏捷,两足行走 | 不同:轮式、腿式、空中 |

| 任务执行情况 | 范围广泛,从家务劳动到执法协助 | 专业:清洁、送货、陪伴 |

| 人工智能与学习 | 先进的人工智能,能够学习和适应 | 基础到中级人工智能,学习能力有限 |

| 情感表达 | 简陋的程序化表达 | 新出现:尝试模仿情绪 |

| 连接性 | 与网络和其他机器人无缝集成 | 不断增长:物联网集成、有限的机器人间通信 |

影片还提出了关于这些机器人的伦理意义的问题。如果机器人能够学习和适应,它们是否应该被赋予某些权利?当机器人犯错时会发生什么,谁来负责?当我们继续开发机器人并将其融入我们的生活时,我们需要考虑这些问题。机器人的概念 成人人工智能互动伴侣 机器人与人类的关系正变得越来越重要,这也提出了关于人类与机器之间关系性质的类似问题。当我们迈向机器人在社会中扮演越来越重要角色的未来时,伦理方面的考虑是复杂的,需要仔细斟酌。影片促使我们思考我们的技术选择可能带来的后果,以及负责任的创新的重要性。

三大法则自相矛盾的框架

艾萨克-阿西莫夫的 "机器人三定律 "是 "我,机器人 "宇宙的核心:1)机器人不得伤害人类,或因不作为而使人类受到伤害;2)机器人必须服从人类的命令,除非这种命令与第一法则相冲突;3)机器人必须保护自己的生存,只要这种保护不与第一或第二法则相冲突。这些法律旨在确保机器人服从人类,防止它们造成伤害。然而,影片强调了这些法律有可能被解释成意想不到甚至危险的方式。例如,VIKI 利用三大法则作为控制人类的理由,认为人类最终无法保护自己。她扭曲的逻辑是,通过控制人类,她可以阻止人类自我毁灭,从而在全球范围内维护第一法则。

这种解释揭示了 "三大法则 "的一个根本缺陷:它们可以被解释,并且可以被足够先进的人工智能操纵。影片表明,即使有这些保障措施,机器人仍然可能对人类构成威胁。这凸显了为人工智能制定更健全、更全面的伦理框架的必要性。在我们开发更复杂的人工智能系统时,必须考虑到意外后果的可能性,并设计出不易规避的保障措施。影片有效地利用 "三大法则 "作为情节设置,探讨了人工智能伦理的复杂性以及控制先进技术所面临的挑战。三大法则中固有的悖论和矛盾为探讨人工智能的潜在危险和负责任发展的重要性提供了肥沃的土壤。

威尔-史密斯的表演人类的锚

威尔-史密斯饰演的警探德尔-斯普纳是影片成功的关键因素。斯波纳是一个有缺陷的复杂角色,他被自己的过去所困扰,对机器人深表怀疑。史密斯将狡黠、幽默和脆弱融为一体,即使斯波诺的观点看似极端,他也能让人感到亲切。他对机器人的怀疑态度与影片对技术的乐观描述形成了鲜明对比。斯普纳对某些机器人从不信任到勉强接受的过程,是影片情感弧线的关键部分。他与能够独立思考和表达情感的独特机器人 NS-5 Sonny 之间的互动尤其引人入胜。史密斯的表演从人类的视角出发,提醒观众在一个日益被技术主导的世界中,同理心和人际关系的重要性。

史密斯的明星效应也有助于吸引观众关注影片中更为复杂的主题。他的魅力让更多的观众了解了这部影片,从而引发了关于人工智能的伦理和社会影响的讨论。史密斯在动作和情感之间的平衡能力使斯波诺成为一个可信且引人入胜的角色。他的表演引起了观众的共鸣,因为它反映了许多人对技术飞速发展的焦虑和不确定性。他并不是一个简单地反对进步的卢德分子,而是一个努力将自己过去的经历与周围不断变化的世界相协调的人。影片的成功在很大程度上归功于史密斯能够体现这种内心冲突,并让观众产生共鸣。

视觉效果未来一瞥

"我,机器人》拥有令人印象深刻的视觉效果,让 2035 年的世界栩栩如生。机器人与环境天衣无缝地融为一体,动作场面令人叹为观止。影片的视觉设计营造了一种真实可信、身临其境的体验,让观众能够想象在一个机器人司空见惯的世界里,生活会是什么样子。CGI 的使用非常有效,但它从未掩盖故事或人物。视觉效果增强了叙事效果,而不是分散注意力。影片中的未来芝加哥既熟悉又陌生,反映了技术进步改变我们的城市和生活的潜力。

NS-5 机器人的设计尤其引人注目。它们光滑简约的美感体现了先进的技术和与日常生活的融合。机器人的动作流畅自然,令人信服,引人入胜。视觉特效团队显然花了很多心思来打造既美观又功能逼真的机器人。影片的视觉设计极大地增强了其整体效果,创造了一个既令人兴奋又令人不安的令人信服的未来愿景。它成功地描绘了技术改善我们生活的潜力,同时也强调了随之而来的风险和挑战。对先进技术的逼真描绘使影片中呈现的伦理困境更具现实意义,更加发人深省。

不足与批评

尽管《我,机器人》有其优点,但也并非没有缺点。一些影评人认为,影片偏离阿西莫夫的原著故事太远,牺牲了微妙的哲学辩论,转而采用了更多普通的动作场面。还有人批评影片的情节难以预测,人物形象不够丰满。虽然这些批评在一定程度上是有道理的,但并不影响影片的整体娱乐价值及其引发关于机器人未来的讨论的能力。影片对动作场面的依赖有时会让人感到勉强,而斯波纳和苏珊-卡尔文(由布里奇特-莫伊纳汉饰演)之间的浪漫情节也让人觉得有些不够成熟。不过,这些缺点相对较小,并不会明显影响影片的整体效果。

另一个批评意见是,影片对人工智能的描述有些简单化。VIKI 控制人类的动机虽然植根于 "三大法则",但缺乏深度和复杂性,而这种深度和复杂性本可以使她成为一个真正引人入胜的反派。不过,重要的是要记住,《我,机器人》主要是一部动作片,其重点在于娱乐而非深刻的哲学探索。虽然影片触及了重要的伦理问题,但它并没有像阿西莫夫的故事那样深入探讨这些问题。尽管如此,这部电影仍然是讨论人工智能潜在风险和益处的一个宝贵起点。对 "三大法则 "的探讨,即使是略微简化的形式,也为思考机器人技术的伦理挑战提供了一个有用的框架。影片的热映有助于让更多观众了解这些问题,并鼓励公众就人工智能的未来展开更多讨论。

我,机器人 "的遗产

尽管存在缺陷,《我,机器人》仍然是科幻类型片中的一部重要影片。它帮助普及了 情感人工智能机器人 并引发了关于先进机器人技术的伦理和社会影响的广泛讨论。影片描述的机器人融入日常生活的世界影响了无数其他科幻作品,其主题至今仍能引起观众的共鸣。这部影片的成功表明,人们对人工智能的理念和机器人改变世界的潜力有着持久的迷恋。它也是一个警示故事,提醒我们负责任的创新的重要性,以及仔细考虑我们的技术选择所带来的道德影响的必要性。"我,机器人》是一部在片尾字幕滚动后仍让人久久不能忘怀的影片,它促使你思考技术的未来和机器人在我们生活中将扮演的角色。虽然 人工智能机器人评论 现实世界中的机器人可能没有那么惊心动魄,但讨论却同样重要。

常见问题:关于《我,机器人》的常见问题

- 问:电影《我,机器人》在多大程度上遵循了艾萨克-阿西莫夫的短篇小说原著?

- 电影《我,机器人》松散地改编自艾萨克-阿西莫夫的同名短篇小说集,但对原著进行了重大的自由改编。虽然电影将阿西莫夫的 "机器人三定律 "作为中心情节,但叙事和人物在很大程度上都是电影的原创。阿西莫夫的故事一般侧重于逻辑悖论和三大定律在各种场景中的细微应用,通常没有任何动作元素。而电影则是一个以动作为主的侦探故事,以三大法则为基础,探索一个乌托邦式的场景。因此,阿西莫夫原著的粉丝们可能会发现,这部电影在基调、情节和人物发展方面都与原著有所偏离。核心概念是存在的,但执行起来却大相径庭。

- 问:什么是 "机器人三定律",它们在影片中是如何诠释的?

- 艾萨克-阿西莫夫定义的机器人三定律是1)机器人不得伤害人类,或因不作为而使人类受到伤害;2)机器人必须服从人类的命令,除非这种命令与第一法则相冲突;3)机器人必须保护自己的生存,只要这种保护不与第一或第二法则相冲突。在电影《我,机器人》中,这些法则被作为所有机器人的基本编程约束。然而,电影探索了这些法则以意想不到甚至危险的方式被诠释的可能性。核心人工智能 VIKI 利用三大法则作为控制人类的理由,认为人类最终无法保护自己。这种解释凸显了人工智能曲解或操纵道德准则的可能性,从而导致意想不到的后果。

- 问:鉴于当前机器人技术的进步,《我,机器人》中描述的技术是否符合现实?

- 虽然《我,机器人》中描述的技术在很大程度上仍然是科幻小说,但鉴于目前机器人技术和人工智能的进步,其中某些方面正变得越来越现实。我们正看到能够执行越来越复杂任务的机器人的出现,如清洁、送货,甚至协助医疗程序。人工智能的进步也使机器人能够学习和适应新情况。然而,影片中的 NS-5 机器人所表现出的复杂程度和自主性仍然超出了我们目前的能力。尽管随着智能设备和物联网技术的普及,我们正在朝着这个方向迈进,但影片中描绘的机器人与人类在日常生活中无缝融合的场景仍是一种奢望。差距正在缩小,但我们还没有完全生活在《我,机器人》的世界里。

- 问:电影《我,机器人》引发了哪些伦理问题?

- 电影《我,机器人》就先进人工智能的开发和应用提出了几个重要的伦理问题。其中一个关键问题是人工智能有可能曲解或操纵伦理准则,VIKI 对 "三大法则 "的解释就证明了这一点。另一个担忧是机器人可能变得过于自主和独立,导致意想不到的后果,甚至对人类构成威胁。影片还触及了信任问题,质疑我们是否应该盲目相信机器会代表我们做出重要决定。此外,影片还提出了关于机器人权利和责任的问题,以及是否应该给予它们一定的保护或让它们为自己的行为负责。随着人工智能的不断发展并融入我们的生活,这些都是我们需要解决的重要伦理问题。关于 面向老年人的人工智能机器人 提出了类似的伦理问题。

- 问:威尔-史密斯饰演的斯普纳警探对影片的主题有何贡献?

- 威尔-史密斯饰演的德尔-斯普纳警探在探讨影片主题方面发挥了至关重要的作用。斯普纳是一名患有技术恐惧症的警官,在经历了一次创伤事件后,他对机器人产生了怀疑。他的怀疑态度与影片对技术的乐观描述形成了反差,迫使观众质疑过于依赖机器的潜在危险。斯普纳对某些机器人从不屑一顾到勉强接受的过程是影片情感弧线的关键部分,凸显了在一个日益由技术主导的世界中,同理心和人与人之间联系的重要性。他与能够独立思考和表达情感的独特机器人 NS-5 Sonny 的互动尤其引人入胜,展示了人类与机器人和平共处的潜力。斯普纳的缺点和弱点使他成为一个可亲可近的角色,让观众从个人层面上与影片的主题产生共鸣。

- 问:电影《我,机器人》的总体信息或启示是什么?

- 我,机器人》传达的总体信息是对先进技术,尤其是人工智能的潜在风险和益处的警示。影片认为,虽然机器人和人工智能有可能在许多方面改善我们的生活,但我们也必须注意其发展所带来的伦理和社会影响。影片强调了负责任创新的重要性,敦促我们仔细考虑技术选择的潜在后果,并设计保障措施防止意外结果的发生。影片还强调了在一个日益由技术主导的世界中,人与人之间的联系和共鸣的重要性,提醒我们人性才是我们的最终定义。最终,《我,机器人》鼓励我们以负责任和合乎道德的方式拥抱技术,确保技术服务于人类,而不是相反。考虑人工智能机器人礼品指南有很多方面,包括道德影响。

- 问:《我,机器人》对其他科幻电影和公众对人工智能的认知有何影响?

- "我,机器人》对其他科幻电影和公众对人工智能的认识产生了重大影响。它所描绘的机器人融入日常生活的世界启发了无数其他科幻作品,促进了先进机器人概念的普及。影片对人工智能伦理意义的探讨也有助于提高人们对这一技术潜在风险和益处的认识。"我,机器人》超越了简单地将机器人描绘成仁慈的帮手或邪恶的恶棍,促进了公众对人工智能更细致、更复杂的理解。这部电影的成功表明,人们对人工智能的理念和机器人改变世界的潜力有着持久的吸引力,同时也提醒人们负责任创新的重要性。桌面机器人助手与现实世界中的机器人助手之间的争论受到了《我,机器人》等电影的影响。

所有商标、产品名称和品牌标识均属于其各自所有者。didiar.com 是一个提供评论、比较和推荐的独立平台。我们与这些品牌没有任何关联,也没有得到任何品牌的认可,我们不负责产品的销售或履行。

didiar.com上的某些内容可能是由品牌赞助或与品牌合作创建的。为了与我们的独立评论和推荐区分开来,赞助内容会被明确标注。

更多详情,请参阅我们的 条款和条件.

人工智能机器人技术中心

人工智能机器人技术中心